L'Angleterre aurait le monopole de la production d'hévéa ?...

Avant la Première Guerre Mondiale, la consommation de caoutchouc mondiale était légèrement inférieure à la production, sauf certaines années : en 1913, par exemple, la consommation atteignait 110 000 tonnes alors que la production peinait à atteindre 108 440 tonnes. Les prix étaient donc variables, allant de 8 à 9 francs le kilo.

Ces variations étaient dues non à l’offre mais bien à la spéculation.

Cette insécurité du marché amène l’Angleterre à créer, dès 1900, des plantations d’hévéa dans ses colonies d’Asie Orientale. Les résultats étant satisfaisants, les superficies de cultures augment. La matière première afflua abondamment entrainant, inévitablement, une baisse des prix sur le marché. Les stocks s’accumulent et le Ministère britannique des colonies tente d’assainir la situation en mettant en place le plan de restriction Stevenson appliqué, dès 1922, uniquement aux colonies et protectorats anglais.

1 – Les plantations de caoutchouc ne sont autorisées à exporter chaque mois qu’un pourcentage de leurs possibilités de production,

2 – le pourcentage est déterminé, pour chaque trimestre, d’après la moyenne des cours de vente du trimestre précédent,

3 – les plantations qui désireront exporter des quantités supérieures au pourcentage autorisée paieront, pour le surplus, des droits très élevés, en fait, prohibitifs.

L’Angleterre détient une sorte de monopole du marché caoutchoutier. La précieuse résine est produite principalement à Ceylan et dans les îles anglaises de la Sonde. Elle peut, à volonté, arrêter ou accélérer la production et la vente du caoutchouc. Les Etats-Unis, pour leurs besoins en pneumatiques, dépendent entièrement de la place de Londres.

Les Etats-Unis, malgré leurs protestations, n’obtiennent pas satisfaction. Des industriels américains commencent à étudier les moyens de substituer au caoutchouc un autre produit et plusieurs firmes vont s’organiser pour implanter des arbres caoutchoutier dans les Philippines.

Si les Anglais ont des relations économiques houleuses avec les Etats-Unis à cause du caoutchouc, le Brésil a le même problème avec le café.

Anglais et Brésiliens se sont exclamés « Les Etats-Unis ont été les maîtres du coton et du pétrole. Se sont-ils jamais préoccupés de savoir si le voyage en autobus coûtait trop cher ou si la chemise devenait hors de prix ?« .

En France, de grandes usines, telles Dunlop, Continental et Michelin, prospèrent, et nombreuses sont les petites entreprises de caoutchouc installées dans les régions.

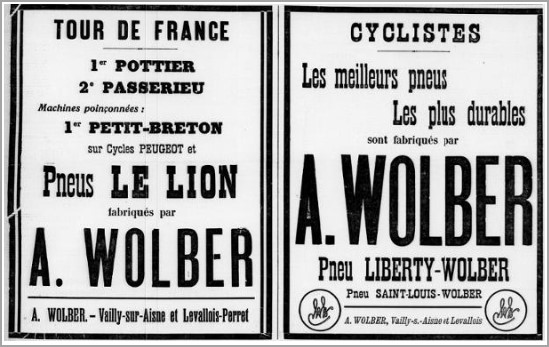

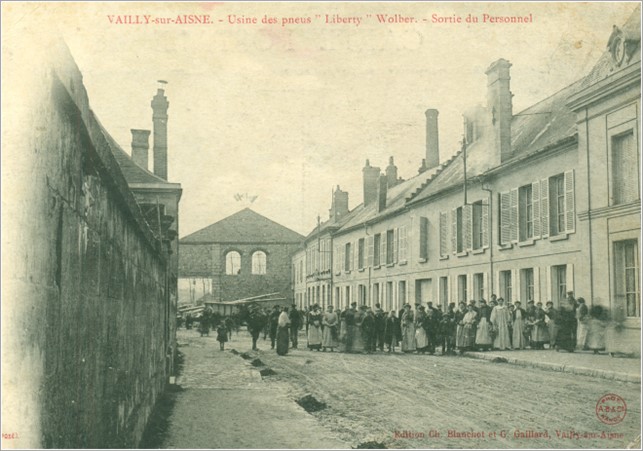

Pour exemple, WOLBER, manufacturier du caoutchouc et pneumatiques pour vélo s’implante dans l’Aisne, à Vailly-sur-Aisne, en 1902, puis Soissons, en 1913. Les deux usines sont fortement touchées lors de la Première Guerre Mondiale, et seule celle de Soissons est reconstruite. Cette dernière est rachetée par Michelin en 1972 puis fermée le 31 mars 2000.

Cette carte postale ancienne montre que l’entreprise embauchait beaucoup de personnel féminin.

Dans ma famille, originaire de cette commune, personne n’y travaillait. La lecture de l’état civil, de 1902 à 1913, ne m’a pas non plus permis de trouver un salarié de l’entreprise Wolber. Il aurait fallu pouvoir consulter les recensements de population, recensements inexistants à la suite des destructions de guerre…

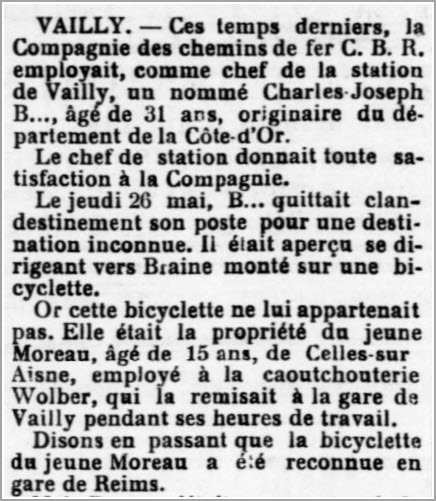

Grâce au journal Le Guetteur de Saint-Quentin, édition du 3 juin 1910, il est relaté la déconvenue d’un jeune MOREAU, 15 ans, de la commune de Celles-sur-Aisne et employé à la caoutchoutière…

Ce jeune adolescent est Maurice André MOREAU, né le 6 septembre 1895 à Celles-sur-Aisne. A 15 ans, alors qu’il travaille à Vailly, il parcourt environ 7 kilomètre aller-retour à vélo pour aller travailler.

Sa guerre à lui, il la commence en s’engageant à la mairie de Soissons le 8 octobre 1913 pour une durée de quatre ans. Affecté au 160ème Régiment d’Infanterie, il est évacué blessé le 26 août 1914 et perd son œil droit. De retour à la vie civile, il restera au contact du « caoutchouc » en étant négociant en cycles.

Certes la production et la commercialisation du caoutchouc a provoqué des tensions diplomatiques dans les années 1920, mais le caoutchouc dans les pneumatiques a toujours une belle vie…

Sources

– Retronews – Journal « Sports » – édition du 22 juillet 1906

– Retronews – Journal « Le Gaulois » – Edition du 6 juin 1925

– BnF Gallica – Journal Le Matin – édition du 3 novembre 1925 – édition du 4 novembre 1925

– BnF Gallica – Le Guetteur de Saint-Quentin et de l’Aisne – édition du 3 juin 1910

– Persée – L’industrie française du caoutchouc (1880-1970