Grande école d'administration et instrument politique, l'école coloniale forme l'élite chargée de gouverner les colonies…

Monsieur Léon PERRIER, ministre des colonies se rend à l’École coloniale pour présider la cérémonie d’ouverture de l’année scolaire. Sont présents :

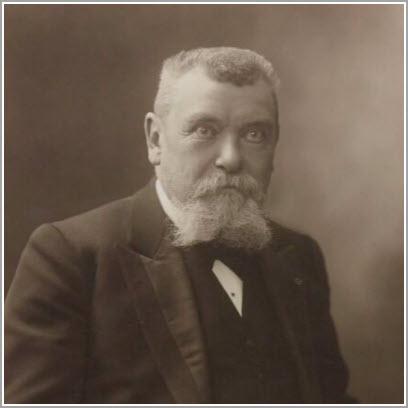

– M. DISLÈRE, président du conseil d’administration,

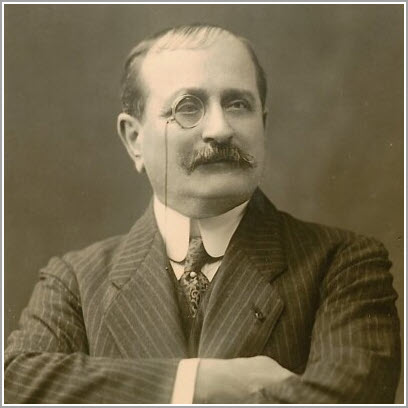

– M. OUTRAY, directeur de l’école,

– les membres du conseil d’administration,

– le personnel enseignant,

– les anciens et nouveaux élèves.

Monsieur Paul DISLÈRE, âgé de 85 ans, est un ancien ingénieur naval de la promotion 1859 de l’École Polytechnique, conseiller d’État et président de la section honoraire du Conseil d’État. Il est l’auteur d’un ouvrage majeur, le Traité de législation coloniale.

Monsieur OUTREY, âgé de 62 ans, est un administrateur colonial en Indochine, au Laos, au Cambodge. Il est député de la Cochinchine depuis le 10 mai 1914.

L’école

Fondée en 1889, l’École coloniale est une institution française ayant pour but la formation des administrateurs civils et techniques devant servir dans l’Empire colonial français.

Elle a pour mission de préparer les futurs cadres coloniaux – administrateurs, magistrats, médecins, enseignants, ingénieurs – qui auront la gestion des territoires africains. Pour entrer dans l’école, les candidats doivent passer un concours d’entrée, souvent après des études de droit ou de lettres. La formation a une durée de deux à trois ans.

En 1925, la France est à l’apogée de son empire colonial. L’école joue alors un rôle déterminant dans la diffusion de l’idéologie coloniale : c’est un parfait instrument politique au service de l’empire. L’enseignement est donc ciblé :

– droit public, organisation politique, législation du travail indigène, régime foncier et fiscalité coloniale,

– histoire de la colonisation française, géographie économique de l’empire, économie « indigène »,

– langues locales, ethnologie et coutumes indigènes,

– moral républicaine, discipline militaire.

A la fin de la formation, les élèves doivent rendre un mémoire et effectuer un stage dans une administration métropolitaine.

Parmi les anciens élèves, notons Félix ÉBOUÉ, de la promotion 1908. Né le 26 décembre 1884 à Cayenne, il est le premier élève noir admis à l’École coloniale. Il est gouverneur du Tchad puis gouverneur général de l’Afrique Équatoriale française.

Marié une première fois et père de deux garçons, Henry et Robert, il épouse Eugénie TELL, à Saint-Laurent-du-Maroni, le 14 juin 1921. Deux enfants naissent de cette union : Ginette et Charles.

Officier de la Légion d’honneur, Félix ÉBOUÉ décède à l’Hôpital français du Caire, le 17 mai 1944.

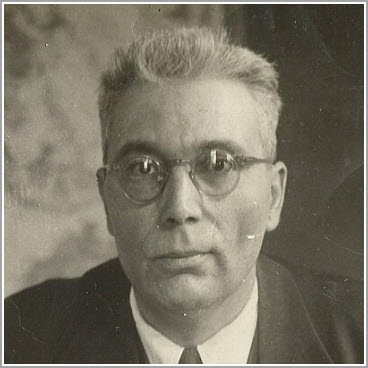

Robert DELAVIGNETTE est de la promotion 1921. Il est né le 29 mars 1897 à Sainte-Colombe-sur-Seine, en Côte-d’Or. Il participe à la Première Guerre Mondiale, de 1916 à 1919, avec le grade de lieutenant. Démobilisé, il est commis aux affaires indigènes et entre au cabinet du Gouverneur général de Dakar en 1920. Le 25 juin 1931, il épouse, à Dijon, Marie Anne CRESSON.

En 1937, il est nommé directeur de l’Ecole nationale de la France d’Outre-Mer, nouveau nom de l’Ecole coloniale. En 1946, il est promu Haut commissaire au Cameroun.

Grand Officier de la Légion d’Honneur, Robert DELAVIGNETTE décède le 4 février 1976 à Paris, 7ème arrondissement.

Les dossiers des élèves de cette École coloniale sont consultables aux ANOM (Archives Nationales d'Outre-Mer) dans la série 1ECOL et suivantes…

Source

– Base Léonore – Dossiers de la Légion d’Honneur

– Institut Français Congo Brazzaville : Félix ÉBOUÉ, le visionnaire

– Wikipédia – Félix ÉBOUÉ