La première trace d’un enseignement de la navigation se trouve à Dieppe en 1681…

L’abbé DENYS, en dehors de toute intervention royale, fonde la première école d’hydrographie. Cette

école est destinée à l’instruction des spécialités de la navigation, appelés pilotes hauturiers. Ces pilotes étaient chargés de la conduite des navires au large ou en haute mer et partageaient la responsabilités du commandement avec le capitaine du navire.

Le créateur des écoles d’hydrographie est COLBERT, qui, après avoir encouragé l’école de Dieppe, fait installer des écoles semblables dans les grands ports. L’ordonnance royale de 1681 règlement l’enseignement maritime. Le terme Hydrographie est conservé pour désigner les écoles de navigation parce que ce terme était défini par « l’art de naviguer par des règles et avec principes ». L’organisation de l’enseignement est régionale. Il n’y a ni uniformité d’enseignement, ni statut pour le personnel. Les professeur sont choisis parmi d’anciens officiers passés par les écoles et mathématiciens, dont certains ayant célébrité tels DIGARD de KERGUETTE.

L’Ordonnance de 1786 organise l’enseignement militaire grâce au Maréchal de CASTRIES, Ministre de la Marine. Elle peut se résumer ainsi :

1 – Fixation du nombre des écoles et des ports où elles seraient installées,

2 – Etablissement d’un programme d’enseignement,

3 – Suppression des pilotes hauturiers et institutions de brevets pour le commandement des navires de commerce.

4 – Règlementation de la solde, de la situation et des conditions de recrutement des professeurs d’hydrographie,

5 – Création de deux inspecteurs généraux hydrographes chargés de la direction de l’enseignement, des examens en vue de l’obtention des brevets et de l’inspection des écoles d’hydrographie.

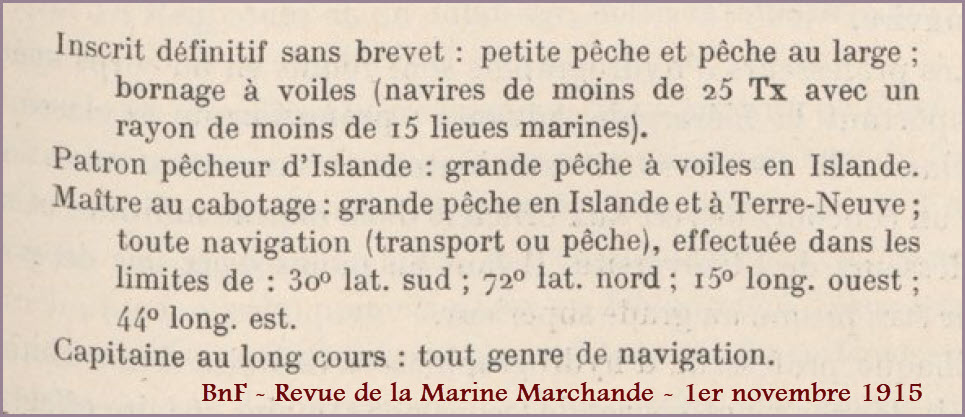

6 – Conditions exigées pour exercer divers commandements de la marine marchande.

L’ordonnance du 7 août 1825 réalise une coordination des règlements établis par COLBERT et le Maréchal de CASTRIES :

1 – Les inscrits maritimes ont droit à l’enseignement gratuit de l’art de la navigation,

2 – L’enseignement maritime est donné dans 29 écoles d’hydrographie situées dans les ports de Agde, Antibes, Bastia, Bayonne, Bordeaux, Boulogne, Brest, Caen, Calais, Cherbourg, Dunkerque, Fécamp, Granville, La Rochelle, Le Havre, Lorient, Marseille, Nantes, Nice, Paimpol, Rochefort, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Saint-Nazaire, Saint-Tropez, Saint-Valéry, Sète, Toulon, Vannes,

3 – Le programme comprend : l’arithmétique, l’algèbre, la géométrie plane et dans l’espace, les trigonométries rectiligne et sphérique, l’astronomie nautique, la navigation, les observations et calculs nautiques, le gréement et la manœuvre du navire,

4 – les professeurs d’hydrographie sont réunis en un corps spécial : professeur de 3ème classe, de 2ème classe, de 1ère clase et examinateur. Le recrutement est fait par un concours ouvert aux officier de la marine militaire et aux professeurs de l’université. Il faut au moins deux ans de grade pour être promu au grade supérieur.

5 – La durée des cous est de dix mois. Les études ont pour terme des examens donnant droit à des brevets. Celui de patron se passe devant un officier de vaisseau, un professeur d’hydrographie ou un ingénieur, celui de long cours ou cabotage, devant un capitaine de vaisseau et un examinateur d’hydrographie. Pour l’obtention d’un des brevets il faut avoir satisfait à l’examen d’application puis à l’examen de théorie.

6 – Pour se présenter à ces examens, il faut avoir au moins 24 ans et 60 mois de navigation dont 30 mois au long cours ou cabotage, selon la catégorie des candidats.

Il faut attendre le décret du 18 septembre 1893 pour avoir de nouveaux changement. Ce dernier crée le diplôme d’élève de la Marine Marchande, dont les titulaires bénéficient de la dispense de deux années de service militaire. Le but recherché est d’augmenter le nombre d’élèves dans les écoles d’hydrographie : l’effet est immédiat la formation n’étant plus réservée aux seuls inscrits !

Le décret du 29 décembre 1901 apporte quelques modifications :

1 – Création d’un brevet supérieur de maître au cabotage,

2 – Exigence de 12 mois de navigation et d’un examen pratique pour l’obtention du diplôme d’élève,

3 – Fixation à 17 ans de l’âge auquel les candidats pourront se présenter à l’examen théorique long cours,

4 – Extension de nouveaux diplômes.

Le Brevet de Capitaine au long cours ne donne plus, à lui seul, le droit de commander un navire. Il faut justifier de deux années de navigation de capitaine au long cours sur un navire de l’espèce que l’on voulait commander, c’est-à-dire « à voiles ou à vapeur ». Ce décret de 1901 permet aux jeunes gens de la classe aisée de pouvoir devenir capitaine sans avoir à naviguer comme matelot et supprime, dans le principe, la gratuité complète de l’enseignement !

En 1907, il est fait un constat si, en 1890, le nombre de brevets décernés était de 37, ce dernier est monté à 220 en 1905, pour les seuls capitaines au long cours. Ces derniers promus s’ajoutant à ceux en activité, 300 se trouvèrent sans emploi.

Le décret du 31 octobre 1906 transfère une partie des services la marine marchande, parmi lesquels celui de l’enseignement de l’hydrographie, au Ministère du Commerce. Le Ministre soumet deux projets de décrets à une commission : le premier, relatif à l’organisation de l’enseignement, le second, à l’obtention des diplômes. Ces deux décrets sont promulgués les 17 juillet et 30 août 1908. Ainsi :

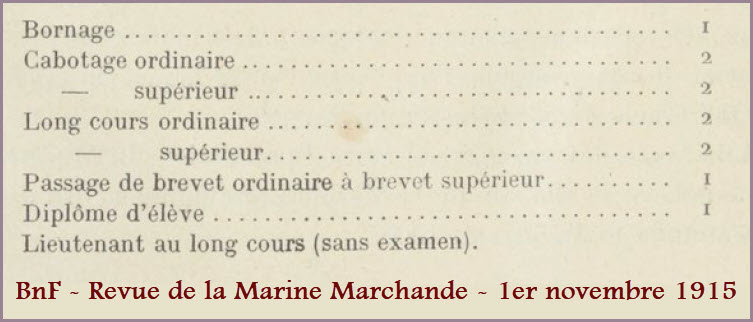

1 – Le nombre des examens proposés est ramené de 15 à 11,

2 – un examen portant sur la langue française, l’arithmétique et la géométrie est exigé pour l’admission dans les écoles ouvertes à tout Français. Sont exemptés de cet examen les jeunes gens titulaires d’une licence universitaire et les marins réunissant les conditions d’âge et de navigation pour l’obtention des brevets.

Ce régime de formation convient bien aux armateurs qui peuvent choisir, parmi les brevetés, ceux qui répondent le mieux au genre de leur exploitation : paquebot, cargo, pêche). Au cours de la Première Guerre Mondiale, beaucoup ont servi dans la Marine comme sous-officiers et officiers.

Une nouvelle modification, en 1912, institue des brevets de mécanicien. Ainsi, un mécanicien de 1ère classe correspond à celui de Capitaine au long cours. L’année suivante, plusieurs décrets modifient l’organisation de la Marine marchande. Les brevets et les diplômes sont à nouveau modifiés et hiérarchisés.

La Marine marchande va évoluer en modifiant les différents postes de personnels à bord, comme l’ajout de médecins et de télégraphistes. Il faut attendre 1967 pour que l’appellation « Capitaine au long cours » disparaissent au profit du titre de celui de « Capitaine de 1ère classe de la navigation maritime ».

Source – Revue de la Marine Marchande, n° 2, 1915, et n° 16, 1917.