A la lecture du titre de cet article, vous avez dû penser que les épouses étaient malhonnêtes de vouloir se séparer de leurs maris mobilisés ! Mais cette loi concerne les mobilisés qui demandent le divorce !...

La loi du 30 mars 1916 ne concerne donc que « les actions en divorce et en séparation de corps intéressant les mobilisés«

La vie continue donc au cours de la guerre, c’est ainsi qu’un mobilisé peut demander le divorce. Pour quels motifs ? Seuls les époux sont concernés, peut-être la famille, parfois…

Le mobilisé, convaincu qu’il soit nécessaire de divorcer, est autorisé, au titre de l’article 1 de la présente loi, à se faire représenter par avoué pour la présentation de sa requête en divorce, ainsi que pour la comparution en conciliation de divorce ou de séparation de corps.

Mais dès qu’il a choisi cette autorisation, il ne peut plus s’opposer à quelque demande que pourrait formuler son épouse. Le magistrat est donc le représentant du mobilisé demandeur, mais il ne peut prendre de décision qu’après retour du mobilisé. Il doit faire savoir.

L’époux mobilisé peut demander, par écrit, à renoncer au bénéfice des dispositions de l’article 4 de la loi du 5 août 1914 – relative à la prorogation des échéances des valeurs négociables – qui explique qu’aucune poursuite ou procédure ne peut être engagée contre le mobilisé tant qu’il sera sous les drapeaux.

Dans une circulaire du 10 avril 1916, le ministère détaille les articles de la loi du 30 mars ; entre autres, que « si la commune dans laquelle le mariage a été célébré serait occupée par l’ennemi, une transcription provisoire du jugement de divorce pourra être effectuée à Paris, à charge pour le parquet de régulariser cette transcription, conformément à l’article 251 du code civil, dès que les communications seront rétablies. »

Le ministre de la justice va encore plus loin… « Le législateur donne ainsi une satisfaction légitime aux vœux maintes fois exprimés par un grand nombre de mobilisés. On ne saurait perdre de vue que les intérêts moraux et matériels les plus graves sont liés, en effet, à la solution rapide des instances en divorce ou en séparation de corps qui les intéressent. Il suffit d’observer, à cet égard, que le décès d’un mobilisé survenant au cours d’une procédure de divorce , peut avoir pour conséquence de permettre à une épouse indigne de conserver, avec le nom de son mari, la garde et l’éducation des enfants communs, ainsi que les avantages résultants des conventions matrimoniales et le droit à la pension. »

Le ministre incrimine les femmes comme étant responsables de la nécessité de divorce. Peut-être… peut-être pas ! Seuls les juges peuvent statuer !

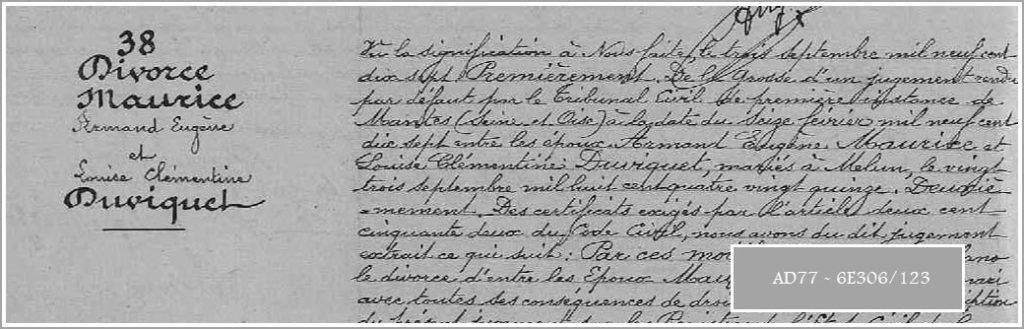

Eugène Armand MAURICE a-t-il profité de cette loi pour demander le divorce ? Peut-être… Etant né le 24 septembre 1870 à Paris, 10ème arrondissement, il est de la classe 1890. Le 23 septembre 1895, à Melun, Il épouse Louise Clémentine DUVIQUET et la famille s’installe à Wy-dit-Joli-Village d’où est installée les parents de Eugène Armand.

A la déclaration de la Première Guerre Mondiale, le couple est parent de trois enfants tous nés dans la commune : Andrée, en 1896, Henriette, en 1898 et Geneviève, en 1901. Rappelé par l’Ordre de Mobilisation Générale, Eugène Armand rejoint le Service de garde des voies de communications le 1er août 1914.

A la publication de la loi du 30 mars 1916, il est caporal au 223ème Régiment Territorial d’Infanterie. Le jugement de divorce a été rendu me 16 février 1917 par le Tribunal de Première Instance de Mantes, dans les Yvelines mais, à l’époque dans le département de Seine-et-Oise, département dont relevait la commune de Wy-dit-Joli-Village.

Le divorce est prononcé « de plano entre les époux Maurice au profit du mari avec toutes ses conséquences de droit« . Ainsi, à son retour de la guerre, il reprend contact avec ses filles, l’aînée est déjà mariée, et ses deux plus jeunes, Henriette et Geneviève viennent habiter avec lui.